てんかんと

レノックス・ガストー症候群

レノックス・ガストー症候群は、多くは幼少期から小児期に発症し、

数種類の発作と特徴的な脳波がみられる薬剤抵抗性(難治)の小児てんかん症候群の1つです。

てんかんとは

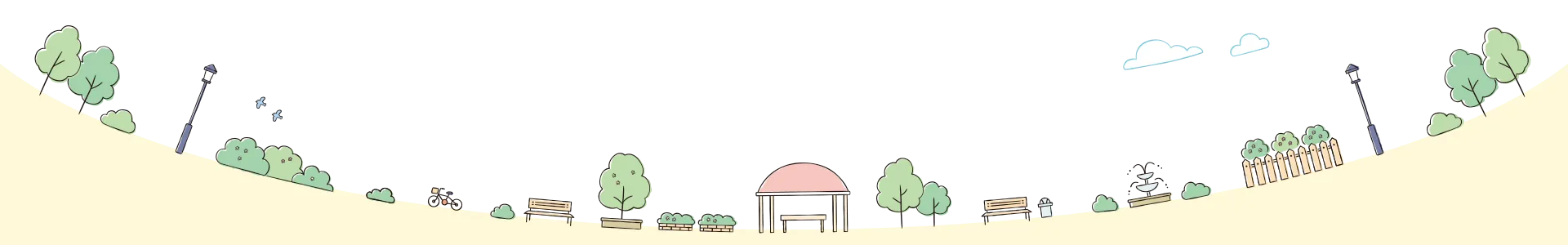

てんかんは、脳を興奮させる神経と抑制する神経のバランスが崩れ、脳の中が過剰に興奮し、けいれんなどの発作(てんかん発作)を起こす病気で、てんかん発作が繰り返し起こる慢性疾患です。

脳内の興奮が起こる場所によって、全⾝あるいは、体の⽚側や⼀部にけいれんなどの発作が起こります。

⼦どもから⼤⼈まで発症する病気ですが、最も多い発症年齢は3歳以下で、18歳くらいまでの患者さんのてんかんを⼩児てんかんと呼んでいます。

てんかんの原因

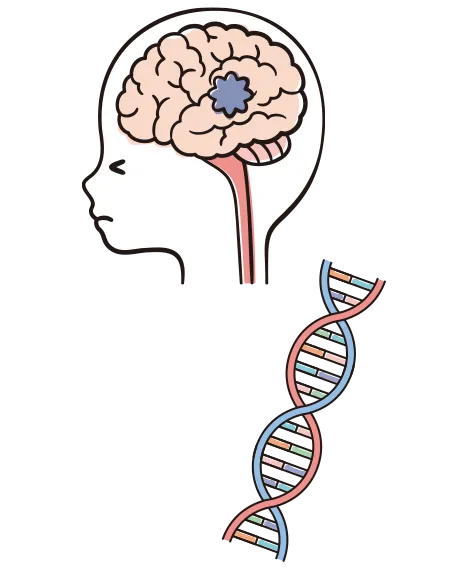

多くのてんかんは、原因不明ですが、原因のわかっているものの中では、脳のケガや脳梗塞など脳の形や構造の異常で起こるもの(構造的)、遺伝子の異常で起こるもの(素因性)、感染症など脳の病気が原因で起こるもの(感染性)、それ以外にも代謝性や免疫性、現時点では病因がわからない原因不明の6つに分類されています。

乳幼児の場合、妊娠中や出産時の問題が影響することもあります。

てんかん発作のタイプ

「けいれん=てんかん発作」と思うことが多いかもしれませんが、けいれんしない発作もあり、発作のタイプはさまざまです。

体の一部または全身がガクガクする発作(間代発作)、ピーンとつっぱる発作(強直発作)、手や足が一瞬ピクッと動く発作(ミオクロニー発作)、カクンとして尻もちをついたり倒れるような発作(脱力発作)、ぼーっとして見つめたまま呼びかけに反応しない発作(欠神発作)などがあります。(» 発作症状 参照)

てんかん重積状態

けいれん性発作が5分以上続いたり、短い発作が意識の戻らないうちに繰り返し起こったりする状態を「けいれん性てんかん重積状態」といいます。発作が30分以上続くと脳に重い障害を残す可能性が高くなり、ときに命にかかわることもありますので、迅速かつ適切な治療が必要です。

また、ぼーっとする欠神発作などけいれんしない発作が長く続く「非けいれん性てんかん重積状態」がみられることもあります。少しぼーっとしながらも日常生活を過ごせるものから、反応が乏しくなり食事もとれなくなるものまで、さまざまな程度の状態があり、持続時間も数分から数ヵ月続くものまであります。

てんかんについてより詳細に知りたい方はこちら てんかんinfo(外部サイト)

レノックス・ガストー症候群とは

レノックス・ガストー症候群は、多くは幼少期から小児期に発症し、数種類の発作と特徴的な脳波がみられる薬剤抵抗性(難治)の小児てんかん症候群の1つです。

けいれん性、非けいれん性のてんかん重積状態となることも少なくありません。

発作は難治で成人になっても残ることが多いですが、発作回数は小児期より減少します。また、知的な遅れがみられることが多いです。

患者数

正確な人数はわかっていませんが、小児てんかん患者さんのうち、0.6~4%程度と言われており、人口10万人あたり20~30人程度いると考えられます。

また、女児に比べて男児が1.5倍程多くみられます。

原因

生まれつき脳の形に異常がある場合や水頭症(脳室に髄液が溜まってしまう病気)、脳に酸素や血液がうまく巡らず障害が残った場合、交通事故や転落などで頭に大きなケガをして脳に損傷が生じた場合、脳のがんなどが原因でレノックス・ガストー症候群となることがあります。

また、別のてんかんである乳児てんかん性スパズム症候群(ウエスト症候群を含む)からレノックス・ガストー症候群に変化する場合があることも知られています。

さらに、上記のような原因がない場合でもレノックス・ガストー症候群が発症する場合もあり、そのような患者さんには「GABRB3、ALG13、SCN8A、STXBP1、DNM1、FOXG1、CHD2」などの遺伝子に異常があることが見つかっています。

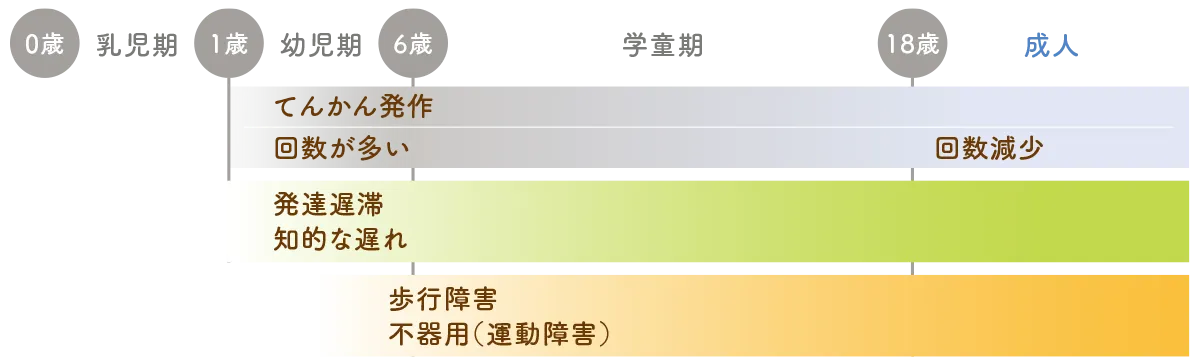

レノックス・ガストー症候群の経過

経過イメージ図

てんかん発作

主に幼児期(多くは3~5歳)に発症します。

数種類の発作がみられますが、ほとんどの患者さんが睡眠時の強直発作、脱力発作、非定型欠神発作を経験します。他にも、ミオクロニー発作、強直間代発作、焦点発作がみられることもあります。(» 発作症状 参照)

成人になってもてんかん発作が残ることが多いですが、発作回数は小児期より減少します。

知的な遅れ

発症まで異常が認められない場合でも、発症後に知的な遅れが目立つことが多いです。