制作技法

制作技法

SCROLL

スクロール

彫り上げた型紙の上から生地に糊を置き、防染をする

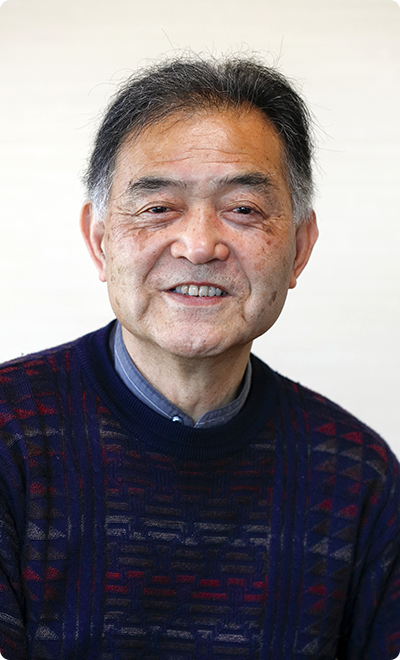

型染内藤英治先生

人が染めるのではなく

自然が色を顕わしてくれる。

それが藍染の妙味です。

型染には、柿渋で塗り固めた渋紙などに文様の型を彫り、その型に直接、染料や顔料を布や紙に印捺する「プリント」と、型を使って糊で防染してから文様を染める「防染染」があります。日本新薬の広報誌「亰」の表紙は、蝋染と数人の型染作家の先生方がそのつど描きおろし作品を制作してくださっていますが、そのお一人、内藤英治先生を亀岡のアトリエにお訪ねしました。

藍甕に布を浸け、染色する作業は夫人との二人三脚

文様が彫られた型紙と染め上がった生地。

空気中の酸素に触れて美しい藍色に染まっていく

烏が教えてくれた型染の魅力

型染作家・内藤英治氏が型染と出合うのは京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)の二年生の時。進級制作のため岡崎の動物園にモチーフを探しに行き、ここで烏をスケッチして、黒と白の作品に仕上げたそうです。

「烏って黒色だけでなく青味や少し紫がかって美しい色合いをみせます。それを黒と白の型染にしたらいいだろうなと思った。で、烏を一生懸命スケッチして草稿、型紙に彫る工程の中で我を忘れるほど没頭してやっていて、はっと気がついて彫り上がった型で染色した作品見たら、ええのんできてるやん(笑)」と型染の魅力に惹かれていった若き日を振り返ります。とはいえ、三年生ではロウケツ染に挑戦。しかしこれは大失敗に終わり、四年生での卒業制作は当時流行していたファイバーアートに刺激を受け、織物をテーマとしました。「でも、何かしっくりせず、専攻科では、型染と決めた」のだそうです。「専攻科ではベニヤ板二枚分ぐらいの大きな作品を月に一点くらいのペースで制作していました。それほど型染に魅了されていたんですね。心からおもしろいと思えることに学生時代に出合えたことが私の幸せ」と内藤氏。

制約があるからおもしろい

テーマとなる対象をスケッチし、その素描を基に原寸大の下絵を描き(草稿)、それを型紙に写して刀で彫る。布の上に彫り上げた型紙で糊を置いて防染をしてから染料で染める。これが型染の工程で、型染の着物は何度も同じ型を使いますが、一点物を制作する内藤氏は基本的には一回だけ型紙を使います。また、型染の線は蜘蛛の巣のようにつながっていることが技法上の制約だとか。

「線が切れると糊が図の中に入ってしまいますから、煩わしいと思う線でもつなげておかないといけない。でもその制約があるから型染特有の図になるし、刀で型を切るから独特のシャープな線が表現できます。筆を使っての染めなら線は柔らかいし、手描き友禅染なら独特の細い糸目が出ます。染色法の違いで作品の表現が違ってくるのですが、型染の制約は、当初は大変ですが私はおもしろいと思って生涯の仕事と決めた」のだと語ります。

彩色で満開の椿を描いた「椿寺」

嵐山での「三船祭」

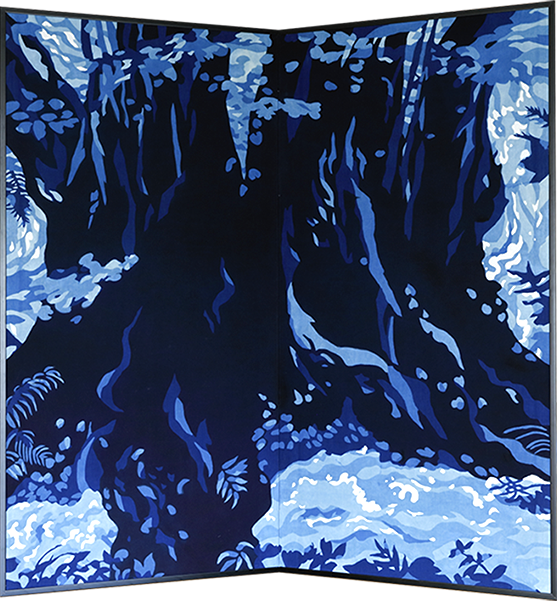

大樹の根元を小川が流れる様を藍濃淡で染色

「大樹と森の声」

藍に染めるのではなく、

藍のお守もりをする

氏が次に魅せられたのは色としての藍。“浸けて染める”藍染の魅力に取り憑かれてしまったのだそうです。「それまでは刷毛に染料をつけて染める引染だったのですが、その場合、どこに何色を挿すかは自分の意志が決めていた。しかし、藍染は藍を建てた甕(かめ)に布を浸け、それを引き出すと少し時間をおいて青色に変化してくる。人の意志や作為で染める色ではなく、空気に触れ、酸素に反応して勝手に色に染まっていく。染めるという行為は人がするが、染まるのは藍自体の営みで、自然が仕事をしている。自然から色をもらったという実感があって、そこに嵌まってしまった」と氏は目を輝かせます。

大学で教鞭を執りながら、改めて藍と草木染の作家の下での修業が始まりました。しかし、その師は、「裏山から椿の木をトラックいっぱい伐って来て、それを燃やして灰を作りなさいとか、その灰を樽に入れて近くの寺からもらってきた水を沸かして混ぜなさいとか、そういうことは厳しく言うが、一切教えてくれない。意味も分からず言われた通りにやっていたのですが、それはいい灰汁(あく)を取るための大事な下準備。つまり、藍染にとって最も大切なことは、藍のお守りをすることだった」と若き日を振り返る内藤氏。たしかに藍は、発酵状態がいい時と発酵が進まない時では染め上がりの色が全然違うそうです。

「藍が疲れているなと思ったら、お酒やふすま、時にはブドウ糖を足して元気づけるんです。染料の藍を使っているというより、藍という命のお守りをしているという感じですね。藍は甕(かめ)に浸ける回数や時間で異なる藍に染まります。さっと浸ける“甕覗き(かめのぞき)”では微かな青色。淡い青色の縹(はなだ)少し黄味がかった浅黄などと微妙な違いに染まるため“藍四十八色”という言葉もあり、濃淡や微妙な変化によって水墨画のように色をイメージすることもできます。自然からいただく藍で表現するものは、水や山や木、鳥、花など命あるもの、魂があるもの、自然の営みの気配が漂ってくるものでありたい」と語る内藤氏。

自然に注がれる氏の眼差しの優しさと細やかさが、多彩な藍を導き出しているのかもしれません。

文ー石橋郁子 写真ー大道雪代

内藤英治先生 プロフィール

元京都市立芸術大学教授。昭和21年(1946)京都生まれ。昭和48年(1973)京都市立芸術大学美術専攻科染織専攻修了。昭和49年(1974)より通算24回の個展開催。昭和51年(1976)「日本現代工芸美術展」にて現代工芸賞受賞を皮切りに、「京展」・京展賞、「京都工芸美術展」・優秀賞、「京都工芸美術作家協会展」・知事賞、「日展」・特選、「日本新工芸展」・文部科学大臣賞・内閣総理大臣賞など受賞多数。平成23年(2011)より日展審査員。平成28年(2016)京都府文化賞功労賞受賞。平成29年(2017)日本新工芸展 内閣総理大臣賞。現在、日展会員、日本新工芸家連盟副理事長、京都工芸美術作家協会理事、工芸京都同人。