強皮症に伴って

発症する

肺高血圧症とは?

強皮症でどうして

肺高血圧症になるの?

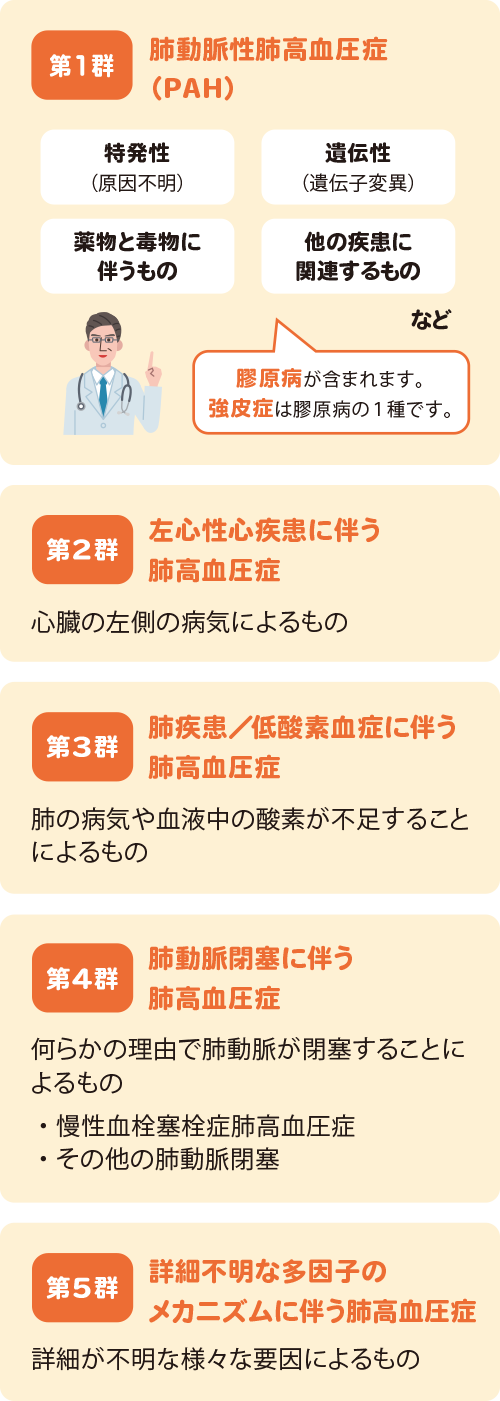

強皮症になると皮膚が硬くなります。同じような現象が肺動脈にも起こると、血流が悪くなります。その結果、肺動脈圧が上がり、「肺高血圧症」を発症すると考えられています。

強皮症になると全身の血管に障害が起こり、狭くなったり、硬くなったりします。

これらの障害が心臓から肺へ血液を送る肺動脈で起こると、血流が悪くなり、肺動脈の圧力が高まります。この圧力が平均25mmHg以上※となると、肺高血圧症と診断されます。

※肺高血圧症治療ガイドライン(2017年改訂版)より

強皮症に伴って発症する肺高血圧症の特徴の一つに、強皮症と診断された後、すぐに肺高血圧症を発症する患者さんは少ないという点が挙げられます。

なかには、強皮症と診断されて10年以上経ってから肺高血圧症の症状が現れる患者さんもいます。

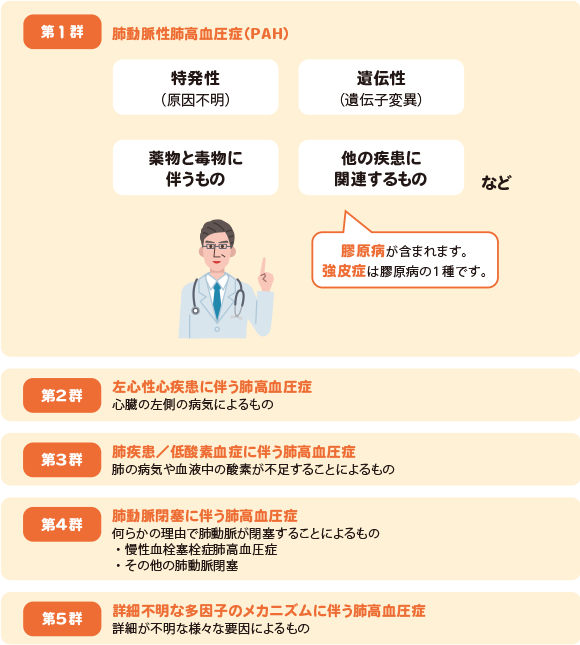

強皮症に合併する可能性が高いことで知られている肺高血圧症は、

強皮症の患者さんでは、上の表にある、肺動脈性肺高血圧症(PAH)や、肺静脈閉塞性疾患(PVOD)、左心性心疾患に伴う肺高血圧症、間質性肺炎など肺疾患に伴う肺高血圧症のいずれかを生じたり、これらがいくつか重なり合ったりすることがあります。

強皮症に伴って発症する肺高血圧症については、いろいろな報告がありますが、強皮症患者さんのうち、5%が肺高血圧症を発症すると報告されています。

肺高血圧症になるとどうなるの?

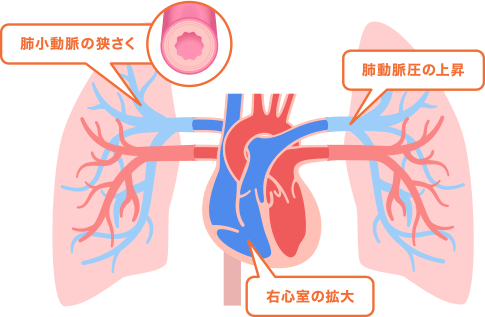

肺高血圧症は、初期の段階では自覚症状もなく、特に問題なく日常生活を送ることができます。ところが、肺高血圧症が進行しても治療せずにいると、やがて息切れや疲労感などの症状が悪化し、日常生活に支障をきたすようになります。

肺高血圧症を発症しても、初期の段階では日常生活において自覚症状はありませんが、病気が進行し、肺動脈の血流が悪い状態が続くと、体に十分な酸素を運べなくなるため息切れや疲労感などの症状が出てきます。普段のちょっとした活動でも「長い距離が歩けない」「階段が登れない」「重いものを持てない」と負担を感じるようになります。

さらに病気が進行すると、肺動脈に血液を送りこんでいる

医師に

相談するときの

ポイントは?

患者さんの中には、自ら動くことを制限し、息切れや疲労感があらわれないよう生活する方がおられます。このように活動を制限し、日々をやり過ごすようになる前に、主治医に対し「どのような動作で辛くなるか」「それがどのくらい続いているか」を説明することをおすすめします。

肺高血圧症のサインを

見逃さないようにするには?

肺高血圧症になった多くの患者さんに現れるのが、肺高血圧症のサインとなる息切れや疲労感などの症状です。これは、よくある体調不良や年齢の影響と見過ごされがちですが、強皮症でこのような症状が現れたら「肺高血圧症のサインかも」と疑うことが重要です。

肺高血圧症は、通常、「動くと息が苦しい」「なんだか疲れやすくなった」などの自覚症状からはじまります。しかし、これは肺高血圧症だけにあらわれる症状とはいえません。ほかの病気や、ちょっとした体調不良でもあることです。

50代~60代でこれらの症状を感じても、「体力が落ちたのかな」、「年のせいかも」と感じるかもしれません。

しかし、放置したまま進行し、重症化するのを防ぐためにも、少しでも肺高血圧症のサインを感じ取ったら、医師に相談することをおすすめします。

すでに強皮症と診断され、治療を受けている患者さんは、定期的に肺高血圧症や間質性肺炎の検査を受けている場合も多いと思われます。もし、次の検査までに気になる症状が現れたら、遠慮せず、なるべく早い段階で医師に相談すると良いでしょう。

-

初期の頃

- 労作時※でも息切れの症状がない

-

進行すると

- 労作時の息切れがある

- 疲れやすい

-

悪化すると

- つねに息苦しい

- 夜間仰向けに眠れない

※労作時:身体を動かしているとき

医師に

相談するときの

ポイントは?

強皮症の患者さんを診ている医師は、患者さんの肺に異変が起こる可能性があることを認識しています。「こんなことで相談しても良いのかな」と遠慮せず、気になる症状があればぜひ受診時に相談して下さい。「ふだんの生活でこんなことが出来なくなった」など、具体的なエピソードとともに伝えるとよいでしょう。