2025年 カレンダー京・源氏物語の舞台を歩く

SCROLL

スクロール

今から千年余前、ひとりの才女が、深遠な愛と嫉妬に彩られた壮大な物語を紡いだ。幼少より和歌や中国の漠詩にも精通した紫式部は、20代後半になって藤原宣孝と結婚し女児を授かるが、3年足らずで夫と死別する。『紫式部集』には、彼女が夫の死を悼んで詠んだ「見し人の けぶりとなりしタベより 名ぞむつましき塩釜の浦」という歌が載っている。自らの不幸を直視する中で、一説には現実の辛さを忘れるために物語を書き始めたとも伝えられている。今や30を超える国の言語に翻訳され、世界中の人たちに愛読される『源氏物語』は、単なる恋物語にあらず、平安期の貴族たちの情熱や感性、さらに平安京の魅力を随所に織り込んだ、全54帖に及ぶまさに空前絶後の長編小説である。紫式部が和歌の名手であったことから、800首におよぶ和歌が読み込まれ、物語の核心に迫る場面では、必ず遮所に和歌が挿入されて、それがまた壮絶な事の顛末をみごとにカモフラージュさせる効果を発揮している。

物語には数えきれないほどの京の名所が登場する。しかしそれは、決して直接的ではない。光源氏と女性たちの恋の営みの中で、あるいは騒動のきっかけを描く場面において、あくまでもさりげなく、添え物のようにそっと描かれる。大原三千院、嵯峨遍照寺、上賀茂神社、梨木神社、大原野神社など、これらの社寺は、多くは和歌の中でそれぞれの場所に見合った季節に登場する。現在のそれとは必ずしも一致しないが、それがまた、京を愛でる人たちの哀愁をそそり、物語の魅力に彩を添えている。

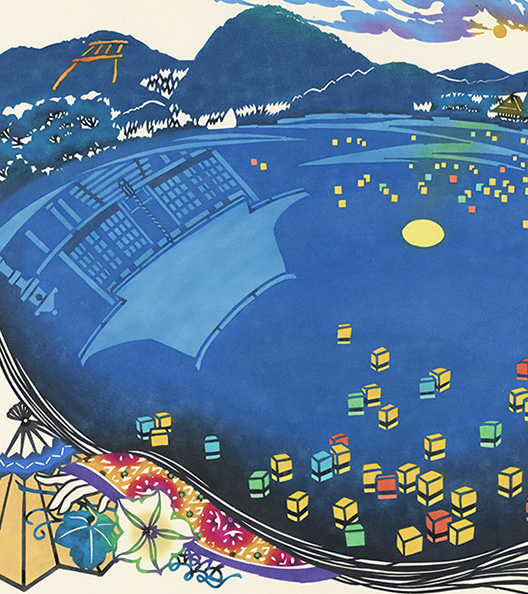

上と下の賀茂社は、伝承では太古の昔から祀られ、特に平安遷都以降は京の守護神として貴族たちの篤い信仰を集めた。賀茂氏の始祖とされる賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)を主祭神とし、その祭礼である賀茂祭すなわち葵祭は、平安期には間違いなくおこなわれていた。第9帖の「葵」において、葵上と六条御息所との車争いは、上賀茂神社付近で起きたとされている。また、嵯峨遍照寺は嵯峨広沢池畔にある真言宗御室派の寺院で、かつてより観月の名所として知られる。紫式部が20常の頃、血縁の具平(ともひら)親王が妾の大顔を伴って中秋の名月の夜に遍照寺へ出かけた際、大顔が突然モノノケに憑かれて急死するという出来事があったという。これが、第4帖の「夕顔」の元ネタになったとも伝えられている。

「夕顔」は、光源氏が恋した夕顔を連れて古屋敷へ出かけ、戯れの時を過ごしたその夜、夕顔が突然モノノケに憑かれて息絶えるという件だが、『源氏物語』には、このようなモノノケによって女性が死に至る噺が随所に登場する。第9帖の「葵」でも、葵上が六条御息所の生霊に取り憑かれて、男児を出産して間もなく息を引き取るという件である。このようなモノノケや生霊がたびたび出てくるのは、必ずしも『源氏物語」の世界だけでなく、実は、平安時代はモノノケがもっとも恐れられた時代だったのである。

栄華を極めた藤原道長は、常にモノノケを恐れていたと伝えられている。現在のモノノケは、どちらかというと妖怪や化け物を指すことが多いが、平安期のモノノケは「物気」と表記し、多くは得体のしれない「死霊」を意味していた。死者が生前に怨念をいだいた者に取り憑いて、究極は死をもたらすと信じられていたのである。

『源氏物語」に登場するモノノケは、六条御息所のそれがよく知られている。彼女は気品高い高貴な女性であるが、ひときわ嫉妬深い女として描かれている。夕顔に取り憑いて死に至らしめたのも、おそらくは六条御息所の生霊だったと思われる。彼女は自らの生霊の恐ろしさに怯え、娘が伊勢斎宮となったのを契機に、ともに伊勢に下ることを決意して嵯峨の野宮に籠もる。しかしその後死しても、光源氏と関係を持った女性に死霊として取り憑くのである。

『源氏物語』は、単に恋と性愛を描いた物語ではなく、男と女の隠された本性を基にして、当時の貴族社会の闇をも見事に描き出した、まさにエンターテイメントだといえるだろう。そこへ京の風光明媚な名所を、和歌の中に取り込んで綴るという、特有の魅力を纏った稀有な世界を現出している。これが、千年の時を経た今日にも、日本のみならず、世界の多くの人たちを魅了して止まない理由なのではないだろうか。

文:八木 透

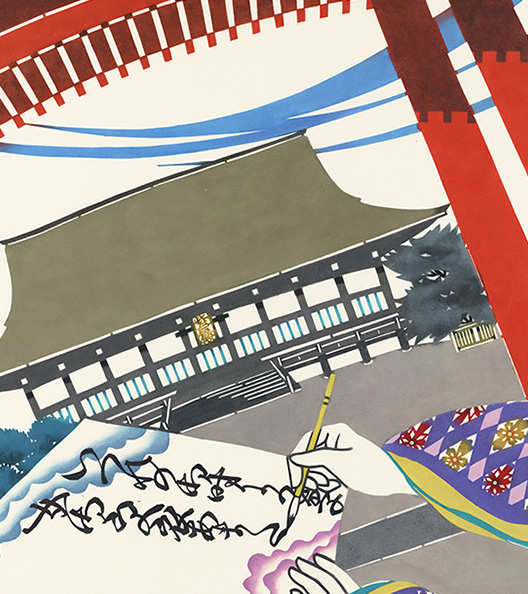

表紙:京都御苑の紫宸殿

源氏物語は京都御所を舞台に始まる。朱塗りの承明門と紫寮殿。物語には、平安時代の朝廷を中心とした皇室と貴族の生活が綴られており、しばしば紫震殿(南殿ともいう)での宴の模様などが語られている。

強く魅かれあった朧月夜との契り

第八帖『花宴(はなのえん)』

光源氏が二十歳の春、紫哀殿にて左近の桜を愛でる花の宴が催された。光源氏は春鴬囀(しゅうおうでん)を舞い、さらに詩の才も発揮する。そして夜、光源氏は藤壺の姿を求め、月明かりに誘われるまま宮中を彷徨っていた。戸口が開いた弘徽殿(こきでん)に立ち入ると、人影もなくひっそりしている。「朧月夜に似るものぞなき」と静けさのなかで響く女の歌声。光源氏は思わず声の主を部屋へ引き入れ、有明の月の下で契りを結ぷ。慌しい一夜が明け、二人は名乗る間もなく逢瀬のしるしに扇を取り交わして別れる。ひと月後に、右大臣邸で藤の花の宴が催された。招待された光源氏は、深夜に女君たちの寝殿に忍び込み、「扇子を取られてからき目を見る」と呼びかけて几帳越しにその人の手を取り、歌を詠みかけてあの女君を探し出す。光源氏はもう嬉しくて無我夢中。ところが彼女は近く東宮(後の朱雀帝)への入内を控える朧月夜、しかも弘徽殿の女御の妹だった。

1・2月:上賀茂神社

賀茂神社は京都では最も古い歴史をもち、古代豪族の賀茂氏が雷神を祀って五穀農穣を祈ったのが始まりといわれる。賀茂神社は上下二社あり、上社は雷神を祀る上賀茂神社と、玉依姫命(たまよりひめのみこと)と賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)を祀る下鴨神社がある。

葵の上にとりつく六条御息所の生霊

第九帖『葵(あおい)』

桐壺帝が譲位し、政敵の朱雀帝が即位。世の中はー変して右大臣ー派が権勢をふるう。光源氏も右大将に昇進。賀茂祭では光源氏が御禊(みそぎ)の行列に、供奉(くぶ)として参列することに。正妻・葵の上も待女たちの勧めで祭り見物に出かけるが大混雑。他の車を押し退けて場所取りを強行する。その中にお忍びで来ていた愛人・六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)の車もあった。御息所の車は葵の上一行に力づくで追いやられてしまい、気位の高い御息所は無念が募り生霊と化す。御息所にとり憑かれた葵の上は、男児を出産してまもなく息を引き取る。正妻を喪った光源氏は強い自責の念に駆られる。喪が明け久しぶりに二条院に戻ると、待っていたのは愛らしく大人びた紫の上。ある日とうとう二人は夫婦の契りを結ぶ。

3・4月:仁和寺

仁和寺は真言宗御室派の総本山で、仁和二年(886)光孝天皇の勅願寺として着工していたのを後を継いだ宇多天皇が落成、入山したため御室御所と称した。御室とは貴人が仏門に入って生活する僧坊のこと。宇多法皇以後代々、法親王が門跡となり、門跡寺院としての格式を誇る。

女三の宮降嫁による紫の上の苦悩。柏木は恋の虜に

第三十四帖『若菜(わかな)上』

六条院への御幸のあと、朱雀院は病気がちになり出家の志を固めるが、愛娘・女三の宮の将来に不安が残り、朱雀院は皇女にふさわしい婿選びを始める。東宮の進言もあり、光源氏こそふさわしいと思い至る。光源氏は困惑するが、女三の宮が亡き藤壷の宮の姪であることが光源氏の心を動かし承諾する。女三の宮が光源氏の正妻になり、紫の上は心が乱れるが表向きはおっとりふるまう。年が明け、正月の子(ね)の日にひそかに準備をしていた玉鬘が若莱を献上して光源氏四十の賀を祝う。翌年の三月、明石女御が東宮の男児を出産すると、光源氏はのちの帝の祖父となり、権力継承は盤石なものに。柏木は女三の宮が光源氏に降嫁したのちも諦めきれずにいた。六条院で夕霧らと蹴鞠に輿じていた柏木は、女三の宮の姿を御簾の間から見て、奄心を燃やす。

5・6月:三千院(往生極楽院)

比叡山の西麓一帯を「小野」と呼び「小野の山荘」とは諸説あるが三千院もその一つ。三千院のある大原の里は、左右に呂川、律川をひかえた清流と楓の名所。三千院は門跡寺院で、王朝時代に阿弥陀浄土への往生を祈願して往生極楽院(本堂・重文)が建てられた。

真面目男夕霧の浮気発覚。妻の怒りで離婚の危機

第三十九帖『夕霧(ゆうぎり)』

落葉の宮の母・一条御息所が病気療養ために落葉の宮とともに小野の山荘に移り住む。夕霧は落葉の宮を恋慕って小野を訪ねる。夕霧は父・光源氏とは違い、堅物と評判だった。だが親友の柏木が亡くなり、その妻・落葉の宮を見舞ううちに彼女に惹かれていく。皇女である落葉の宮にとって、夕霧との再婚はプライドが許さない。夕霧から距離を取ろうとするが、遊び慣れていない夕霧は避けられていることに気がつかない。ことの成り行きを心配した一条御息所は、夕霧の気持ちを確かめようと手紙を出すが、夕霧の妻・雲居の雁に見つかってしまう。ことのなりゆきを知った雲居の雁は、たまりかねて到仕の大臣のもとへ戻ってしまう。真面目な男と信じていた夫の浮気が許せない妻との間に離婚騒動が持ちあがる。

7・8月:広沢池と遍照寺

広沢池は嵯峨野東端にあり、背後に嵯峨富士と云われる端麗な遍照寺山が静かな湖面に影を落とす。大沢の池と共に今も観月の名所である。遍照寺は十世紀末(989)平安時代中期、寛平法皇(宇多天皇)の孫、寛朝僧正が広沢池畔の山荘を改めて寺院にしたもの。

突如、夕顔を襲った女の生霊

第四帖『夕顔(ゆうがお)』

光源氏はそのころ六条御息所のもとに、ひと目を忍んで通っていた。その途中、乳母の病気を見舞うため、五条あたりの民家に立ち寄った。たまたま隣にあった家の垣根に咲く夕顔の花が縁で、その屋敷の女主人と知り合う。互いに素性を隠しながら重ねる逢瀬。光源氏はその女、夕顔の艶かしさにのめり込んでいく。ある日、光源氏は夕顔を連れて、近くの廃院に出かけた。戯れの時間を過ごしたその夜、突如現れた女の生霊。ともし火が消え、不隠な空気をかき消すように光源氏は太刀を抜く。灯りが消えて、気を失った夕顔を抱き起すと、すでに息絶え体は冷え切っていた。光源氏はあまりのことに呆然としてしまう。夕顔の死を確かめ、ニ条院へ戻った光源氏は重い病にとりつかれるが、周りの手厚い看病で命を取りとめる。その後、夕顔が、親友・頭中将の愛した人であったことを知る。

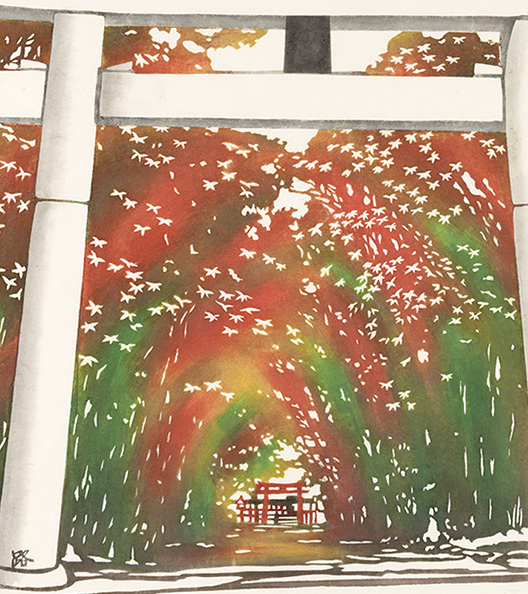

9・10月:梨木神社

京都御苑の東に建つ清和院門の北に神社がある。明治維新の功労者、三条蒼誠(さねつむ)、実美父子が祭神で、三条家の旧宅があった梨木町の町名をとって梨木神社と名付けられた。九月には「萩まつり」が開かれる。

夕霧は紫の上に心奪われる

第二十八帖『野分(のわき)』

秋になり、六条院の秋好中宮の御殿では秋の草花が多彩に咲いていたが、一夜激しい野分(台風)が来て、草木や花も折れ伏してしまい、秋好中宮は落胆する。夕霧lま風邪のお見舞いに六条院の春の町を訪ねたとき、紫の上を垣間見、その気高い美しさに呆然とする。突然の出来事に夕霧は胸の高鳴りを覚え、光源氏が自分を紫の上から遠ざけていた理由が何となくわかったような気がした。その後、夕霧は光源氏のお供をして、秋好中宮の御殿から明石の君、玉鬘の部屋へと見舞いに回った。夕霧は光源氏が玉鬘に話しかけているので、そっと覗いてみた。いくら親子といっても、年頃の姫君に戯れる光源氏を見て不審を抱く。玉鬘の美しさは紫の上には及ばないにしても、八重山吹のように華やかであった。美しい女君に囲まれ、毎日を暮らす父を夕霧は羨ましくも妬ましくも思う。

11・12月:大原野神社

大原野は、西山の峰々の一つ小塩山の麓に広がり、のどかな風情がまだ残っている。平安遷都後、この地に藤原氏の祖神である、奈良春日大社の分霊を祀る大原野神社が創建された。藤原氏が隆盛を誇った平安期には、天皇の行幸もたびたびおこなわれた。

玉鬘、冷泉帝の麗姿に心が揺れる

第二十九帖「行幸(みゆき)」

十二月に、冷泉帝が洛西の大原野に行幸された。人々に混じって見物に出かけた玉鬘は、目の前を通りかかる冷泉帝の端然とした美しさに目を奪われる。初めて目にした実父・内大臣の風姿も、蛍の宮や鬚黒右大将の装いを凝らした姿も、帝の前ではまるで霞んで見えた。それほど玉鬘はすっかり冷泉帝の美しさに魅かれ、光源氏が勧める尚待(ないしのかみ)出仕の件に心を動かされはじめる。光源氏はそんな玉鬘の気持ちを確認して、いよいよ尚侍就任への決意を強く促す。そのためには玉鬘の素性を明らかにする必要がある。夕霧と雲居の雁のことでわだかまりのある光源氏と内大臣だったが、お互い若き日のことを語り合い、昔の気持ちに帰り、ようやく打ち解けるのだった。六条院の女君など方々から立派な贈り物が届けられ、内大臣を腰緒い役にして玉鬘の裳着(もぎ)が盛大におこなわれた。