2020年 カレンダー落語的京都案内

SCROLL

スクロール

浄瑠璃・浪花節・絵解き・万歳・講談・落語等の話すことを主体とする芸を「話芸」という。この語の生みの親は、関山和夫(日本の民俗学者、話芸研究家、佛教大学名誉教授)である。関山は、かつて僧侶たちがおこなった芸能としての「節談説教」が話芸の源流にあるとする持論を展開し、今日まで続く日本の伝統話芸と仏教との深い関係性を説いている。

落語は古典芸能の一種で、落語家(噺家)とよばれる芸人たちが、座布団の上に座って噺を聴かせる日本の伝統話芸のひとつである。落語はまた、機知に富んだオチまたはサゲとよばれる結末で終わるものとされる。「オチ」がつくところから、「落とし話」とも呼ばれ、のちの「落語」という名称につながったともいわれている。

今日の落語のルーツについては諸説あるが、その中のひとつが「御伽衆」を落語家の祖とする説である。

御伽衆は室町時代後期から江戸時代にかけて、将軍や大名の側近役を務めた者で、豊富な経験を有する教養の高い人物である。武田信玄や織田信長も多くの御伽衆を抱えたというが、中でも最多数の御伽衆を召し抱えたのは豊臣秀吉で、その数、何と800人ともいわれている。これら御伽衆の中には僧侶も多く存在した。当時の僧侶は種々の学問や芸能にも明るく、大名たちの知的欲求を満足させるに十分な知識を有していたからである。御伽衆はやがて近世には「談判衆」とも呼ばれるようになり、一種の噺家的な存在へと変化してゆく。

17世紀初頭の慶長年間には、御伽衆の滑稽話を編集した『戯言養気集』という書物が刊行され、それがやがて庶民の間に流布して、近世後期の講談や落語の源流となっていったといわれている。一方、ほぼ同時代の17世紀初頭には、京都の浄土宗寺院である誓願寺住職であった安楽庵策伝が、御伽衆の語った笑い話を収集して『醒睡笑』として集大成する。安楽庵策伝は僧侶としての修行を積む一方で、噺の名手ともいわれていたようで、彼こそが落語家の元祖といえるのかもしれない。ここにも、落語と仏教の深い関係が垣間見えるのである。

関山和夫が話芸の源流であると説いた「節談説教」とはいったいどのようなものなのだろうか。今日、一般にはあまり知られていない節談説教は、日本において仏教を流布するための手段としての「説教」のうち、浄土真宗に固有の用語である。知識のない一般民衆に仏の教えをわかりやすく伝えるために、説教である話し言葉に七五調の抑揚をつけて説教の内容があたかも聴衆の心に響くように、一種の芸能的要素を取り入れたものである。その芸能性により、後の浪曲・講談・落語等の母体となっていった。

節談説教をおこなう者を「説教師」といい、彼らは全国を旅しながら浄土真宗の教えを広く伝えて歩いたといわれている。節談説教は、近世には庶民が楽しむための娯楽として発展していった。しかし、戦後には、説教の内容が封建的で差別的な内容も見られたことから、社会的に批判の対象とされるようになり、ついに壊滅的な状況に陥っていった。それでも昭和40年代には、関山和夫や作家・永六輔等によって、話芸としての優れた芸能性が主張されたこともあり、大衆宗教芸能としての節談説教が再評価されるようになり、今日に至っている。

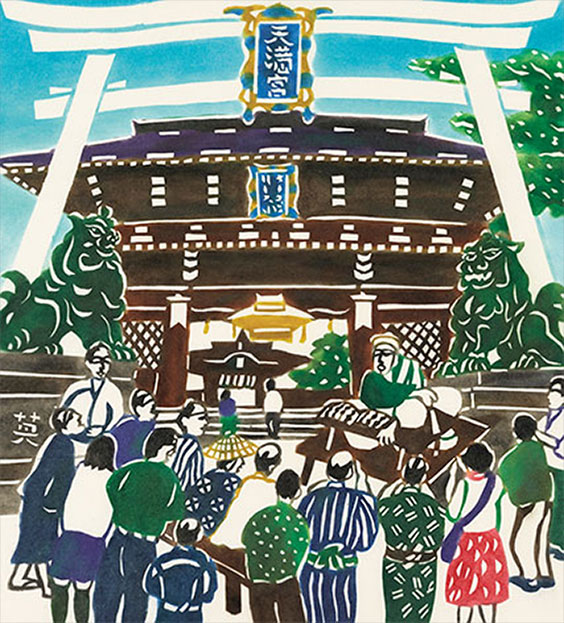

江戸期以降の落語においては、必ずしも節談説教等の仏教的な色彩を有するものばかりではなくなり、いわゆる上方落語と江戸落語と称されるような、東西の庶民文化の特質を色濃く纏った大衆芸能としての発展の歴史があったことも確かだ。この両者は発祥がまったく異なり、上方落語は大道芸から発したとされているが、江戸落語はお座敷芸として発生したといわれている。その意味では、上方落語の方が節談説教を中心とした仏教の影響を強く受けているといえるだろう。上方落語は、元日蓮宗の僧侶であった初代露の五郎兵衛が、京都は北野天満宮等の境内で、通りがかりの人たちを相手に噺を聞かせたことに始まるという説がある。これはまさに大道芸である。ゆえに、道すがらの人たちの注目を集める必要があったことから、上方落語は三味線や太鼓などの楽器を交えたり、見台をたたく所作を取り入れたりと、江戸落語と比べて華やかで派手な演出が特色だといえる。一方で、江戸っ子は華やかさよりも渋さを好む傾向があったようだ。

上方落語と江戸落語では、噺の内容が同じものがある。上方の「時うどん」と江戸の「時そば」がそれである。屋台でうどんあるいはそばを食べて、勘定をちょっとごまかすところはまったく同じだ。このように上方でできた噺が江戸に移っていったものが多く、逆に江戸から上方に伝わったという例は意外に少ない。

京都では、北野天満宮以外にも上方落語の舞台となった場所が多数存在する。火伏の信仰で名高い愛宕山、平安遷都以来の都の水源である神泉苑、盆のお精霊迎えの寺として知られる六道珍皇寺に近い「幽霊子育飴」を売る店等、あげれば枚挙に暇がない。京都には悠久の時を刻む特別な聖地が多く存在するが、それらは上方落語に仕組まれて、人々に至福の想いを届ける場ともなった。本年は、京の笑いの名所を訪ねながら、千年の歴史の中に潜む庶民の息遣いと、笑いの原点について想いを廻らせてみたいものである。

表紙:上方落語の発祥地(北野天満宮)

上方落語の始祖を訪ねれば、江戸時代まで遡ります。最初、京都に露の五郎兵衛なる人物が現れます。日蓮宗の僧だった五郎兵衛は、天和・貞享年間(1680年代)に、北野天満宮や祇園真葛ケ原などで「辻噺」をおこなって、人気を博したといわれます。辻噺とは、街頭や寺社の境内で道行く人を相手におこなう野天興行です。露の五郎兵衛の話は『軽口露がはなし』『軽口あられ酒』という本になりました。大坂では、米沢彦八なる者が生玉神社の境内で辻噺を興行するようになりました。京の露の五郎兵衛は「上方落語の祖」、大坂の米沢彦八は「大坂落語の祖」、江戸の武左衛門は「江戸落語の祖」といわれています。

1月・2月:はてなの茶碗(清水寺音羽の滝)

清水寺音羽の滝のそばにある茶店で、京都一の目利きとして知られる衣棚の茶道具屋の金兵衛、通称茶金さんが飲み終わった茶碗をひねくり回して、首をかしげ「はてな?」といって立ち去った。それを見ていた担ぎの油屋が「きっと値打ちものに違いない」と大儲けを企み、大金を叩いて手に入れたが、実はお茶が漏るだけの安茶碗だった。茶金さんに千両で買ってくれと持ち込むが無茶な話。

この話が関白鷹司公、さらに帝の耳にまで入り、「はてな」の箱書きがついたので千両で売れた。茶金さんは五百両を油屋へ与え、残りは貧しい人に施しをする。ある日のこと、「油屋が十万八千両の銭儲けや」とやってくる。茶金さんがどうしたんや、と聞けば「水がめの漏るやつ見つけてきた」。単純な男で、一獲千金を夢見る油屋の本名は与兵衛。

3月・4月:愛宕山(愛宕山)

京見物と洒落こんだ旦那のおともで、芸舞妓とともに愛宕山に繰り出すことになった幇間(たいこ)の一八(いっぱち)。普段は威勢がいいものの、逃げるに逃げられず大苦戦。仲間の繁八(しげはち)に助けられ、息も絶え絶えに中腹の茶屋に。すると旦那が願掛けの土器(かわら)投げをしようという。ことごとく外す一八。旦那が今日はこれで試してみようと取り出したのは小判二十枚。次から次へと全部投げてしまう。拾った者にやるといわれた一八は、その小判を谷底まで拾いにいこうと茶店で傘を借りる。

落下傘代わりに傘を広げ、飛び降りようというのである。ところが、足がすくんで飛ぶことが出来ない。「シャレに背中を押してやれよ」と旦那にそそのかされた繁八が、一八の背中をドンと突いたからたまらない。傘にしがみついた一八は、風に乗ってスーッと谷底へ。「あった、あった、小判があった」と喜び報告する。だが「どうして上がる?」といわれてハタと困る。「欲張り、狼に食われて死んじまえ」などの罵声を浴びて一八は大慌て。着ていた絹物の羽織・着物・長襦袢を裂きはじめ、縄をこさえはじめた。その先に石を結び、長い竹の先に引っ掛けて手許に引き寄せると竹が満月のようにしなる。そのしなりを利用してヒラリと戻ってきた一八に、旦那はただ目を見張るばかり。「生涯贔屓にしてやる。ところで、金は?」「しまった。忘れてきた」。

5月・6月:口合小町(神泉苑)

上方では地口の駄洒落を「口合」という。茶屋遊びが止まらない亭主の相談を甚兵衛さんに相談すると、「女房が面白くなれば亭主の遊びも減る」と、甚兵衛さんが例をあげてアドバイス。歌を詠んで夫婦仲を深めた井筒姫、京都で百日の日照りがあったとき、神泉苑で歌を詠んで雨を降らせた小野小町。女房はそれなら得意の「口合」で仲直りをしようと決めた。何も知らず女の所から帰ってきた旦那は、女房の「口合」にびっくりして…。

亭主「もう二度と茶屋へは行かん!」と降参する。女房「ええ、ほんまかいな。嬉しいなぁ。口合、えらい効くなぁ。ほんなら、百日の日照りがどこぞに無いかな」。亭主「百日の日照り探してどないすんねん?」。女房「ワタイの口合で、雨降らせますねん」。

7月・8月:幽霊飴(六道の辻・六道珍皇寺)

夜中に、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)門前にある飴屋の戸を叩く音がする。店の者が出てみると、青白い顔の女。「夜分遅うにすみませんが、飴を一つ売っていただけませんか」と一文銭を差し出す。飴を渡すと大事そうに飴を持って、音もなく店から出て行った。女は六日間続けて飴を買いに来た。主人「あした銭持って来なかったら人間やないで」。店の者「なんでですねん」。主人「人間、死んだら三途の川の渡し賃として六道銭というて銭六文を棺桶に入れるんや。それを持って飴買いに来たんやないか。あした女が銭を持って来なくても飴はあげなさい。きっと冥界から毎晩通って来なければならない事情があるのだから」。

そして七日目、女は「今日はおあしがございませんが…」と言う。飴屋はただで飴を与え、後をつけさせたところ、女は高台寺の墓地へと入って行った。寺に顛末を話してそこを掘ってみると、お腹に子どもを宿したまま死んだ若い女の墓。幸いにも飴のおかげか、土中で生まれた赤子はまだ生きていた。子どものない飴屋の主人夫婦がこの子を引き取り、大事に育てた。後にこの子は立派に成長し、飴屋夫婦に孝行を尽くし、高台寺の坊さんになって飴で育ててくれた母親の供養をしたという。それもそのはずで、「こおだいじ(高台寺・子を大事)」。

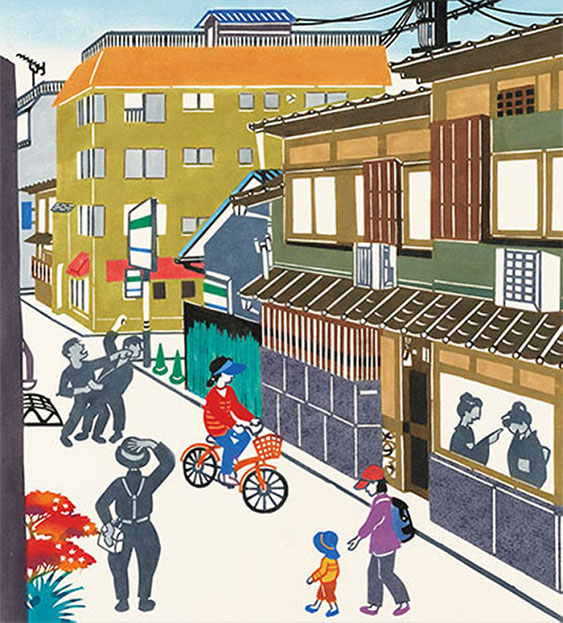

9月・10月:胴乱の幸助(柳馬場押小路)

喧嘩の仲裁が唯一の楽しみだという割木屋の主人。喧嘩を仲裁しては酒をご馳走するのが大好きという変わり者。そんな幸助が稽古屋の前で浄瑠璃「お半長」の嫁いびりのくだりを耳にする。浄瑠璃のセリフとは知らず、稽古屋の表で京都での出来事だと聞かされ、三十石船に乗って京・柳馬場押小路へ向かう。たまたまそこには帯屋があったので仲裁するつもりで中に入って行くが、応対に出た番頭と話がかみ合わない…。

番頭がようやく浄瑠璃の「お半長」の話だと気づく。「お半長」とは、文楽「桂川連理柵」(かつらがわれんりのしがらみ)のこと。そこで番頭が「お半も長右衛門も、とうに桂川で心中しましたがな」と教えると、この世にフィクションというものが存在することを知らない幸助。「しもた~間に合わんかったか、三十石船より汽車で来たらよかった」。

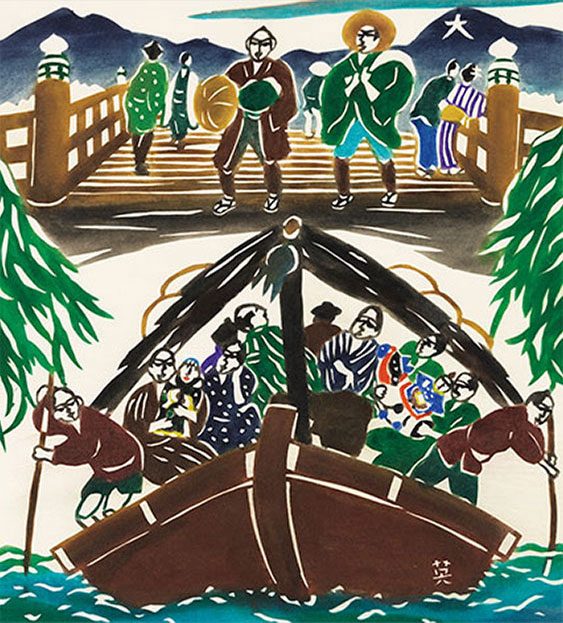

11月・12月:三十石(三条大橋)

伊勢参りの帰路、京都見物を終えた喜六と清八。大阪の八軒家まで三十石の夜船に乗ろうと、寺田屋の浜までやってきた。船宿は大勢の客が待ち、いよいよ出発の時刻。土産売りの声や乗り合い連中のやりとりも賑やかに、船は静かに岸を離れていく。船頭さんの「女中さん一人乗せてやって」といわれ、乗客「乗れないよ、これ以上」。喜六と清八のふたりは「お女中さんだったらいいよ」。「まず荷物だけ来たよ。荷物を頭の上に乗せておけよ。お女中はまだ来ないぞ」。船頭さん「行ったよ、すぐそばに」。なんとお女中とは、お婆さんだった。すっかり若い女性だと思っていたのに当てが外れ、さらに荷物はおかわ(携帯便器)だった。船頭さんの舟唄に揺られ、夢の中で長い旅を終える。