2026年 カレンダー京の庭

SCROLL

スクロール

延暦13年(794)に遷都された平安京は、山紫水明の言葉どおり、まさしく自然豊かな都である。南方を除いた三辺が緩やかな低山に囲まれ、都の中心にはいたる所に池や泉があり、さらに盆地の周辺部には独立した小山が点在し、中央部には幾筋もの河川が北から南へと流れている。このような自然環境は、京の都そのものが日本庭園たる要素を有していて、後に庭園を造営するに際して、誠に格好の土地であったといえよう。

日本庭園は、古来山水に親しんできた日本人の心性の象徴であり、かけがえのない自然が凝縮されている。日本庭園の楽しみ方も、座って楽しむ、歩いて楽しむ、また舟から楽しむなどさまざまだ。庭園の空間への親しみと憧れ。そこには、包み込まれるような安堵感を覚えることだろう。

日本庭園には基本的に5つの種類があるといわれている。第1が「池泉庭園」で、中心に池を配置し、周囲に築山を築いて自然の風景を描き出した庭園である。池には中島や橋を設けられることが多い。第2が「枯山水」である。言わずと知れた龍安寺石庭などの禅宗寺院に築かれた庭園で、水を一切使わず、砂と石だけで山水の情景を表現した庭である。石や岩はずっと姿形が変わらないため、そこには「永遠」という意味が込められているといわれている。第3が「露地」と称される庭園で、茶室を中心として造られた庭園である。16世紀に隆盛を極めた茶の湯の文化に付随する「侘び寂び」の世界を表現した庭である。第4が「回遊式」とよばれる庭園で、訪問者が庭園内を歩きながら楽しむことを目論んだ庭である。そのためにある程度の広さが求められ、庭園内には休憩場所として東屋が設けられることが多い。第5が「坪庭」で、狭小な土地に築かれた小さな庭である。広さを確保しにくい京町家がその発祥だといわれている。

古都の名にふさわしく、京には平安時代初期から現代に至る、それぞれの時代に造られた多くの魅力的な庭園がある。そのほとんどが由緒ある神社や寺院に付随して存在するので、それぞれの社寺の歴史や神仏への祈りと合わせて楽しむことができる。また春夏秋冬、いずれの季節にも似合った庭園があるため、年中飽きることはない。さらに、晴天、曇天、雨、雪といかなる天候でも、私たちを迎えてくれる庭園があることもうれしい限り。

春は花の季節。1万坪の広さを誇る城南宮の楽水苑のような回遊式庭園をめぐれば、四季豊かな国に生まれた喜びをひしひしと感じることができるだろう。京の夏はとにかく暑い。しかし木々のなかに佇み、緑を愛でることで風がいくらかは涼を運んでくれる。夏は苔の緑がもっとも輝きを増す季節。野宮神社のじゅうたん苔を近くで見てみると、苔がまさに生き物に見えてくることだろう。秋は何をさておいても紅葉を楽しみたい。多色で彩られた庭園は美の頂点を感じさせながら、どこかでもの悲しさを漂わせ、心を無常の境地へと誘う。この季節こそ、とっておきの人と善峯寺を訪ねたい。境内一面に広がる秋明菊の群生のなかに佇むと、身体のなかへも秋色が染みてくるような錯覚に陥りそうだ。寒々とした冬は、禅寺の枯山水の庭園をぼんやりと眺めてみよう。そこへ雪が積もればなお一興。命あるもののありがたさを改めて知り、悟りの境地へ導いてくれるだろう。

自然と人為の境界線に、人の感情を呼び入れる「日本庭園」。それを象徴するのが借景ではないだろうか。たとえば天龍寺曹源地庭園は、大堰川右岸の嵐山と、西に位置する亀山を借景として見事に取り込んだ借景式庭園の代表である。最古の作庭師とも称される禅僧、夢想国師の天才的な創造性には脱帽する。日本庭園はわが国の美の宝庫だといえよう。だからこそ庭園を訪れた人々は、日本人の美意識の高さと崇高な精神性を感じるのである。

【夢窓国師】

夢窓国師(夢窓疎石)は1275年、伊勢国(三重県)で生まれ、各地で修行した後、1305年に鎌倉の浄智寺で高峰から印可を受け、後に西芳寺の住職となった僧侶です。朝廷および武家からも尊敬されていた人物で、国でいちばん偉い僧侶に与えられる「国師」という称号を歴代の天皇から7回も賜ったといわれます。また、天龍寺や西芳寺など、さまざまな庭園の設計者としても知られています。自然の眺めや景観を活かしながら石組などによって境地を重んじる禅の本質を表現した作風は、室町時代やその後の桃山、江戸時代の庭園に強く影響を与えました。

文:八木 透

表紙:天龍寺 曹源池庭園

鯉の滝登りを表現した滝石組「龍門瀑」

天龍寺は臨済宗天龍寺派大本山。室町初期の暦応2年(1339)、足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈るため、後嵯峨上皇の亀山殿の地に創建されました。境内には約700年前に夢窓国師が作庭した曹源池庭園があります。嵐山や亀山を取り込んだ借景式の回遊式庭園です。なかでも方丈からみた曹源池中央正面には、2枚の巨岩を立て鯉の滝登りを表現した「龍門瀑」が大きな特徴のひとつ。中国の登龍門の故事になぞらえたもので、なんだか空に浮かぶ雲さえ、龍のかたちに見えてきそうな庭です。曹源池の名称は池の泥をあげたとき「曹源一滴」と記した石碑が現れたところから。

天龍寺:京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

1・2月:京都仙洞御所

まちの中心にある静かな別天地、宮廷の池庭

京都仙洞御所の「仙洞」とは「仙人の住まい」を意味し、譲位して上皇となられた後水尾上皇のために造営されました。現在は、庭園建築のなかで唯一残存する茶室「醒花亭」と「又新亭」をはじめ、二つの池のまわりに緑豊かな風景が広がる回遊式庭園のみが残されています。この庭園は寛永13年(1636)に小堀遠州が作庭し、寛文4年(1664)に後水尾上皇が手を加えたといわれています。南池洲浜には手のひらほどの大きさの丸い石が、美しい曲線を描いて約12万個びっしりと敷き詰められ上品さを漂わせています。この石は遠く小田原藩から寄進されたもので、石一つにつき一升の米と交換したことから「一升石」と呼ばれています。

京都仙洞御所:京都市上京区京都御苑

(※拝観は事前申込みが必要です)

3・4月:常寂光寺 新緑

京でも屈指の青もみじの名所、苔とともに圧巻の景色

常寂光寺は、安土桃山時代に日蓮宗の高僧、日禛上人によって建立されました。山号は小倉山。平安時代より公家や歌人が好んで別荘や庵をかまえた景勝地です。ここは百人一首で詠まれる小倉山の中腹にあり、楓が美しい京でも屈指のもみじの名所です。それだけに新緑の季節、仁王門をくぐると、まばゆい青もみじが広がる隠れた名所に出会えます。小倉山の傾斜を生かした景観は、瑞々しい苔と青もみじが織りなす緑一色の世界。空気までも透き通るような緑の景色が広がり、心身ともにリフレッシュできる、元気がもらえる特別な場所と言えそうです。

常寂光寺:京都市右京区嵯峨小倉山小倉町

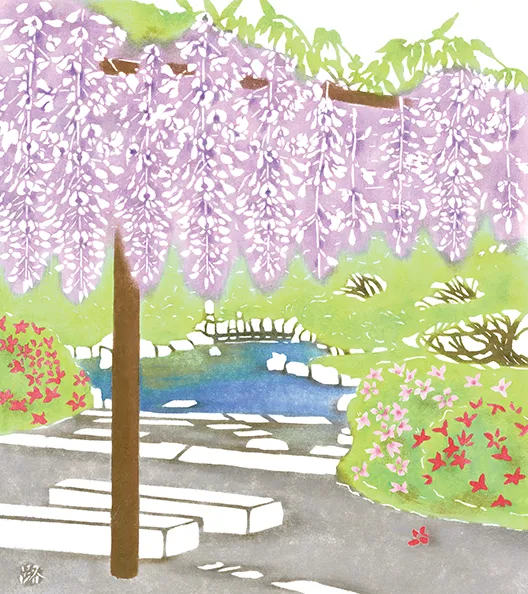

5・6月:城南宮 楽水苑

まるで薄紫色のカーテンのような藤棚の下

平安京の南を守る杜として知られる城南宮は「方除の大社」。白河上皇がこの神社を中心に鳥羽離宮を造営しました。そこには社殿を取り囲む約1万坪の池泉回遊式庭園「楽水苑」があり、趣の異なる五つの庭園(春の山・平安の庭・室町の庭・桃山の庭・城南離宮の庭)からなる「源氏物語花の庭」があります。そこは紫式部が『源氏物語』に登場させた花々が一年中途切れることなく咲き誇り、季節ごとに美しさと情緒が楽しめます。初夏になると「室町の庭」にある藤棚では、樹齢150年ともいわれる藤が見頃を迎えます。藤には大きく分けて「野田藤」と「山藤」があり、この庭で最も多く見られるのが、薄紫色の花房の長い野田藤です。

城南宮:京都市伏見区中島鳥羽離宮町

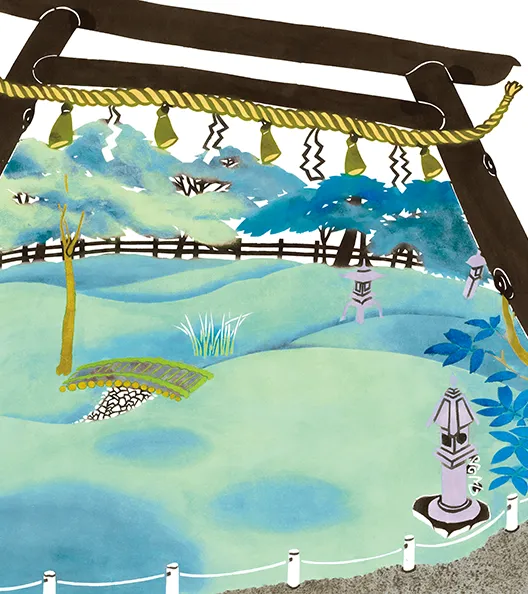

7・8月:野宮神社の苔庭

爽やかな光景が広がる「じゅうたん苔の庭」

縁結びや子宝安産の神様として信仰される野宮神社は、斎王が伊勢神宮へ向かう前に身を清められた神聖な場所で、源氏物語『賢木の巻』にも登場します。特徴的な「黒木の鳥居」は、クヌギの樹皮を剥がずにそのまま使用した日本で唯一の貴重な鳥居で、朱色の鳥居とは異なる厳格な雰囲気を持ち、周囲の緑と調和しながら幽玄な美しさを醸し出しています。境内には「じゅうたん苔」と呼ばれる美しい苔庭があり、まるでミニチュアの世界のように、嵐山の景観が表現されています。白砂で表現された川や小さな橋もあり、みごとな苔庭のなかに爽やかな光景が広がります。

野宮神社:京都市右京区嵯峨野々宮町

9・10月:善峯寺の秋明菊

秋の訪れを感じさせてくれる秋明菊

善峯寺は、京都の西郊、釈迦岳にある天台宗の寺で、平安中期の長元2年(1029)源算上人により開かれました。西国三十三所観音霊場第二十番札所として知られ、京都市内の眺望が素晴らしいところです。境内は七代目小川治兵衛作が基礎を築いた回遊式庭園で、みごとな遊龍の松をはじめ、桜、紅葉など一年を通して華やいだ景観が広がります。なかでも、秋の到来を告げる可憐で優雅な秋明菊(別名:貴船菊)が約5千本も群生しており、京都随一の見どころとして知られています。一重咲、八重咲と咲き誇り、長い花茎が風にやさしく揺れる美しさに魅了される静寂な庭園です。

善峯寺:京都市西京区大原野小塩町

11・12月:等持院(芙蓉池・足利像)

衣笠の南麓等持院の芙蓉池を中心とした庭

等持院は、暦応4年(1341年)、足利尊氏が天龍寺の開山・夢窓国師を迎えて衣笠山南麓に創建し、のちに足利将軍家の菩提寺となりました。境内には、方丈の前にある枯山水庭園をはじめ、二つの池泉回遊式庭園があります。ひとつは、東側に位置する心字池で、草書体の「心」の字をかたどった庭園です。もうひとつは西側の芙蓉池を中心とする庭園で、寺伝によれば夢窓国師の作とされ、蓮の花を模した池の石組は変化に富んでいます。池のまわりには四季折々の花木が植えられており、紅葉の季節が過ぎると、冬には山茶花や有楽椿(侘助)などを楽しむことができます。

等持院:京都市北区等持院北町