作家紹介

SCROLL

スクロール

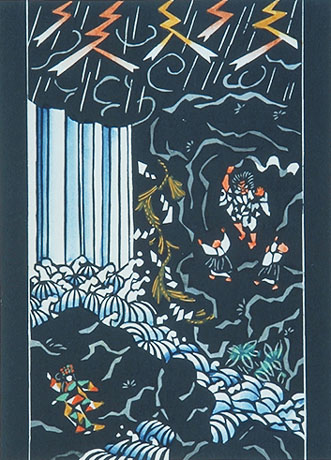

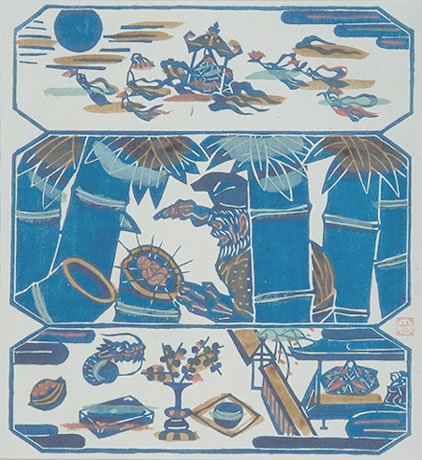

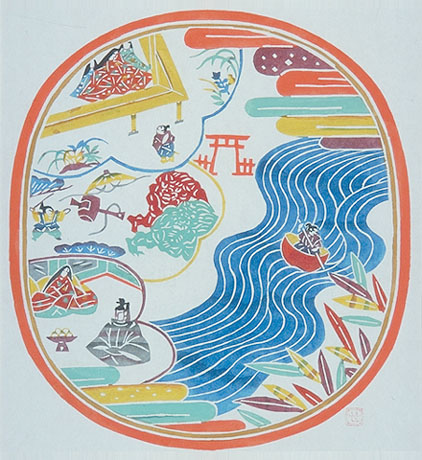

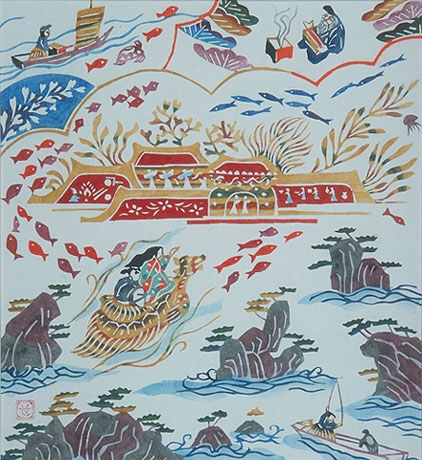

芹沢 銈介

1895年 静岡生まれ

1916年 東京高等工業学校(現:東京工業大学) 図案科を卒業後、図案家として、静岡工業試験場などに勤務。

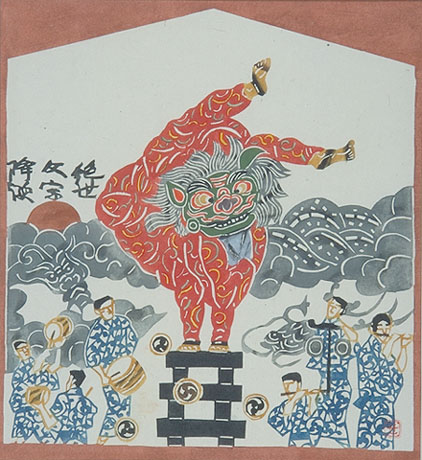

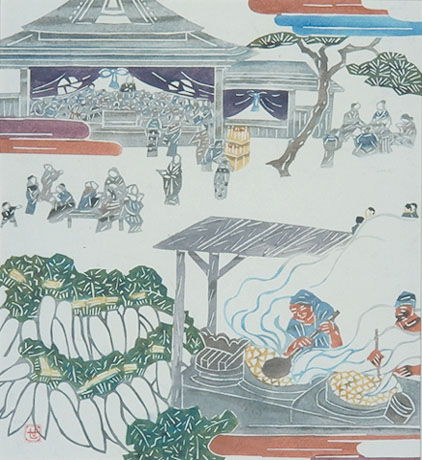

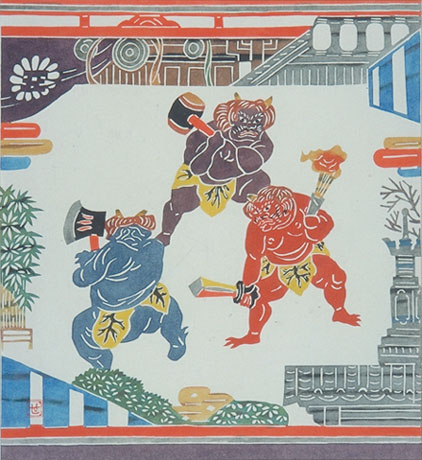

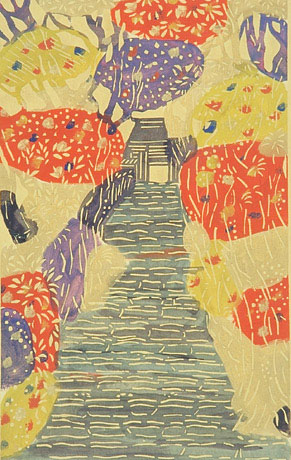

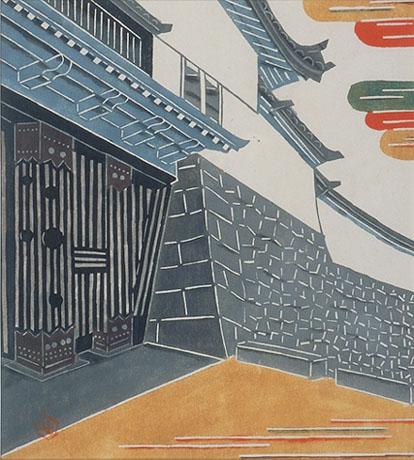

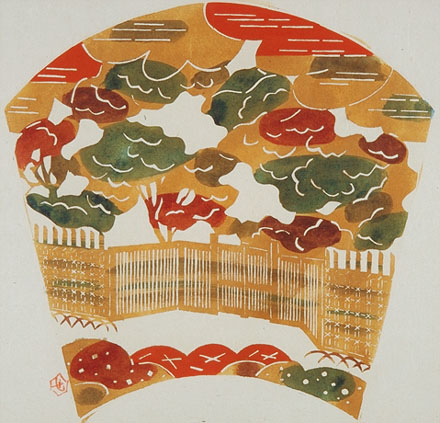

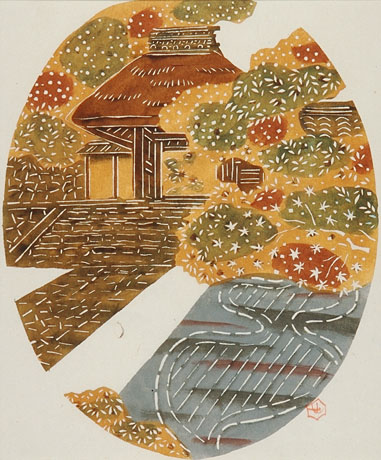

1927年頃から工芸家を志し、1928年 沖縄の紅型染に強い印象を受け、型絵染の道を歩みだす。

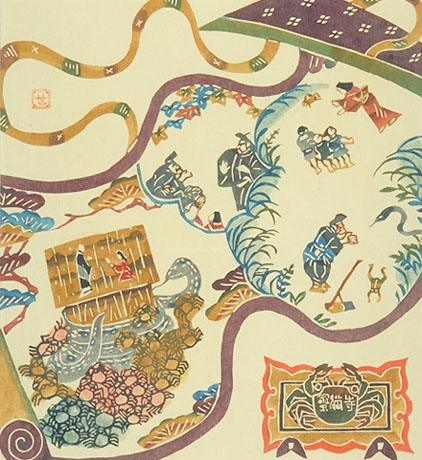

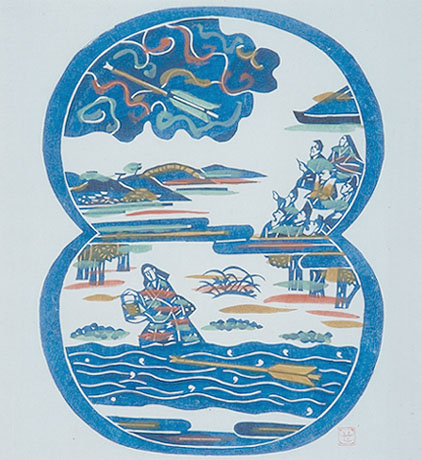

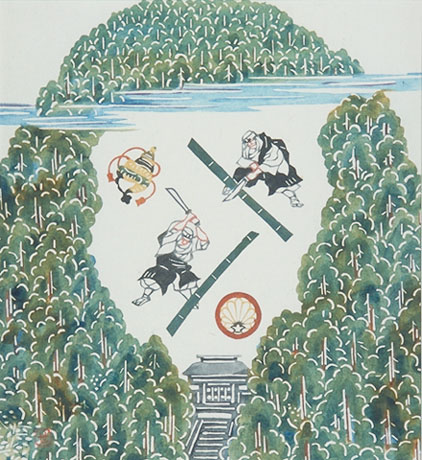

1931年に創刊された民藝運動の同人誌「工芸」の装丁を手掛けて本格的に型染の道を進むと共に、民藝運動にも参加し、各地の伝統工芸の研究を踏まえた独自の文様表現を確立していく。さらに各地の工芸品への技術、デザイン指導を通じ民藝理論を実践し、屏風、掛軸、着物、帯、のれん、装丁など幅広い領域に及ぶ工芸作品を残す。戦後は、多摩造形芸術専門学校(現:多摩美術大学) 女子美術大学の教授を歴任し、

1956年 型絵染の人間国宝に認定。ちなみに布の代わりに、紙を型紙で染める型絵染は芹沢が創始した技法で、「型絵染(かたえぞめ)」という呼称は、人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定された折に案出されたもの。

20世紀日本の代表的な工芸家として国内のみならず海外からも高い評価を得ている。