当社では、近年のAIやデジタル技術の発展をはじめ、急激な事業環境の変化に対応し持続的に成長するためには、デジタル技術やデータの活用が不可欠であると考え、2021年にデジタルビジョン・デジタル戦略を策定しました。さらに、社員全員がDXに取り組む組織を目指すため、2025年には具体的なDX推進行動の指針となる「DX Action Book」を全社に公開しました。

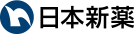

この「DX Action Book」は、社員一人ひとりがAIやデジタル技術を活用し、業務変革や新たな価値創造に取り組むための具体的な考え方や行動を「6つの心得」として具体例とともに示しています。これらに基づき、全社でDXを推進するとともに、IT・データ活用基盤や推進体制の構築・運用、人財育成を推進しています。

コンセプトムービー

日本新薬では社員一人ひとりが主役となり、デジタル技術を活用しながら業務の抜本的な変革や新たな価値創造に向けて、DXの推進に取り組んでいます。

デジタルの力で企業変革を目指す

取締役 高谷尚志

生成AIの急速な普及に代表されるように、近年のデジタル技術の進歩は目覚ましく、すでに多くの技術がビジネスにも活用されています。当社でも2023年9月に全社員がクラウド型の生成AIを利用できる環境を構築し、積極的な生成AIの活用を推進しています。今後もデジタル技術は急速に発展すると予想され、継続的にビジネスのデザインを見直していく必要があります。2024 年に発表した当社の第七次中期経営計画ではグローバル市場への展開や製品パイプラインの拡充を進めながら、継続的な成長を実現することを掲げており、その手段として、生成 AI やデジタルツールの活用、データ利活用の推進が急務であると考えています。デジタル技術を積極的に活用しながら業務生産性の大幅な向上を目指すだけではなく、新たな製品やサービスなどのイノベーション創出を全社で推進していきます。そのためにも、DX 人財、なかでもX(トランスフォーメーション)を担う人財の育成にこれまで以上に注力していきます。

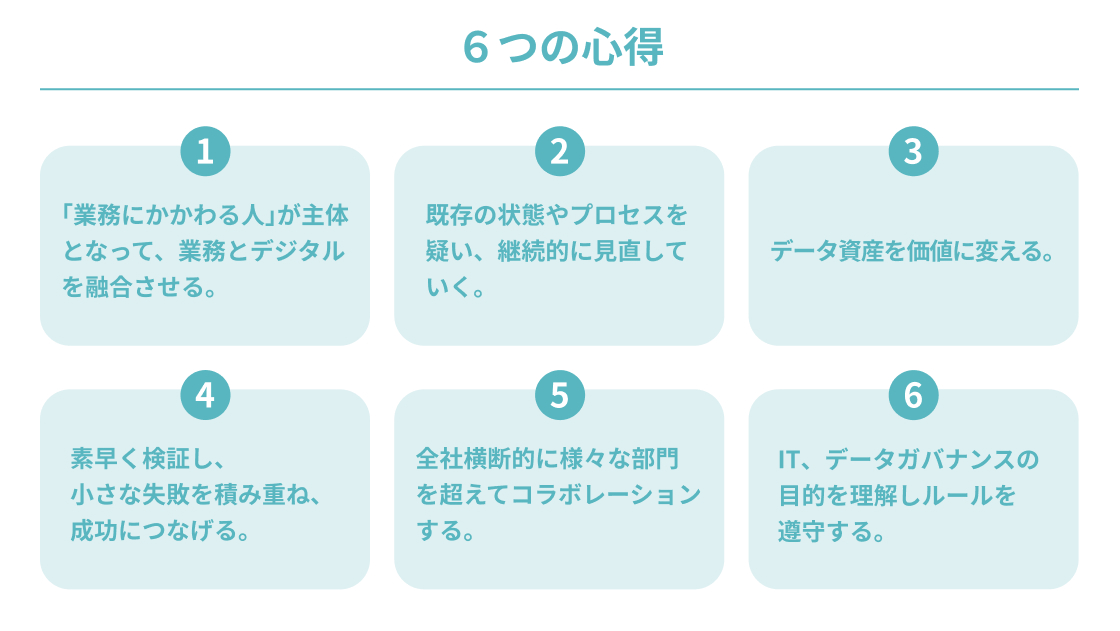

全社のDX推進体制

当社では、2022年に情報システム部、DX推進部、データインテリジェンス部から構成されるDX統括部を設立し、三位一体となって全社のDXを推進しています。

デジタルビジョンの達成に向け、DX統括部と各業務部門が連携し、デジタル戦略の推進に取り組んでいます。特に、イノベーティブな取り組みを加速させる推進体制の構築と変革を牽引する人財の育成に注力しています。

既存業務の変革や新たなビジネス価値の創出を促進するため、トップダウンによる取り組みに加えて、現場担当者が起点となり課題解決に取り組むボトムアップの活動も推進しています。また、現場担当者が自らデジタル技術を活用して業務を変革できる環境づくりを目指し、DX統括部が主体となり、AIやデータ、システムの活用基盤、およびセキュリティ基盤の構築・運用を行っています。

さらに、社内研修や資格取得支援などの社内での施策にとどまらず、地場企業や同業他社、教育機関などと連携し、人財育成や人財交流を行っています。これにより、イノベーティブなアイデアの創造など、新たな視点での課題解決に取り組んでいます。

トップダウン・ボトムアップのDX推進

当社では、トップダウン・ボトムアップの双方向からDX推進を加速させています。トップダウン型の活動では、経営ビジョンの実現に向けて、デジタル技術やデータ活用による解決が期待される課題を「DXテーマ」と位置づけ、取締役自身がプロジェクトオーナーとなりテーマを推進しています。「DXテーマ」は社長が委員長を務め、業務執行取締役を委員とする「デジタル変革推進委員会」で議論され、各テーマの具現化を目指しています。

ボトムアップ型の活動では、現場担当者起点での業務課題の発見や解決に取り組んでいます。各部門に配置された「DXチームメンバー」は、DX統括部と密に連携しながら、現場の業務課題の可視化や解決、さらには部門内における変革風土の醸成などの役割を担っています。

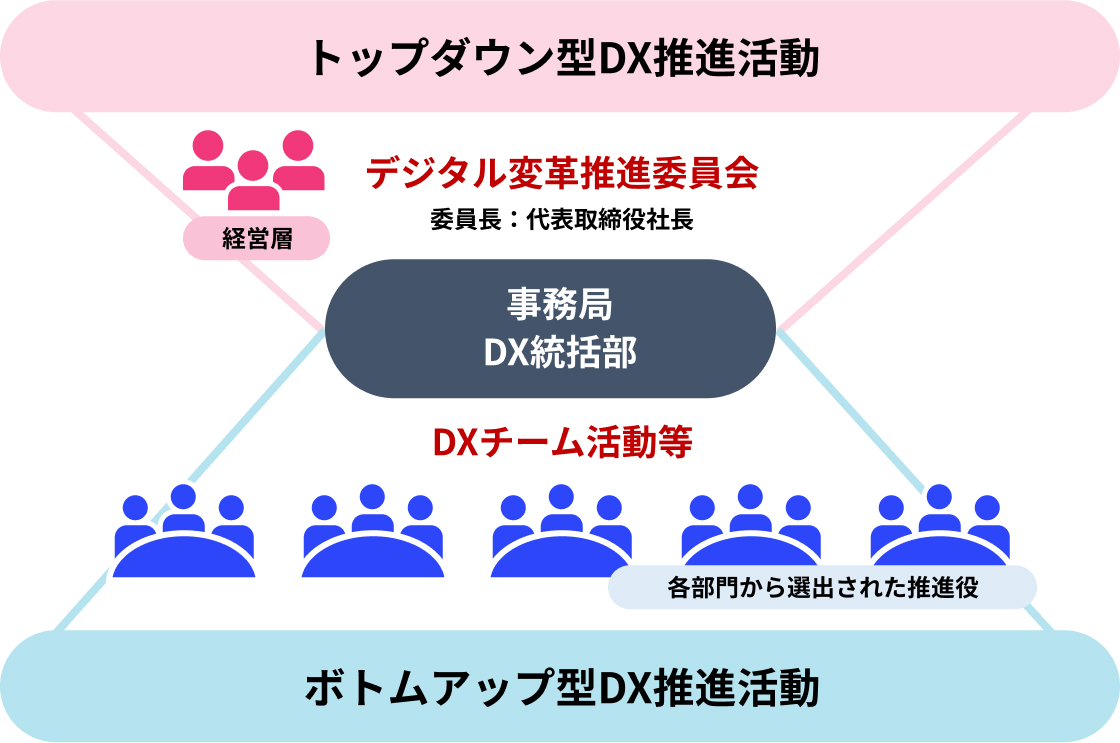

DX人財育成

当社では、DX推進を加速するため「DX変革人財※1」と「DX推進人財※2」を定義し、2028年度までに全社員の10%をDX変革人財、25%をDX推進人財★3、全社員がDX推進人財★1となることを目指しています。

人財育成施策としては、「全社員IT/DXリテラシー向上施策」と「公募・選抜型DX研修」を2本柱とし、多彩なプログラムを展開しています。

※1 DX変革人財:デジタルとビジネスをつなぎ、変革を推進する人財

※2 DX推進人財:DXマインドをもち、業務にデジタルを実践的に生かす人財

データ活用に向けた取り組みと環境整備

・データ利活用のための取り組み

当社が目指すデータ利活用とは、データを通じて新たな価値を創造し、ビジネスの成長を加速させることです。そのために、データから価値ある情報を見出し、意思決定をより正確かつ迅速に行うための基盤構築に取り組んでいます。また、データ活用を企業文化として根付かせ、全社員がデータに基づいて判断できる環境づくりを推進することで、持続可能な成長につなげていきます。

・データ活用のための基盤整備

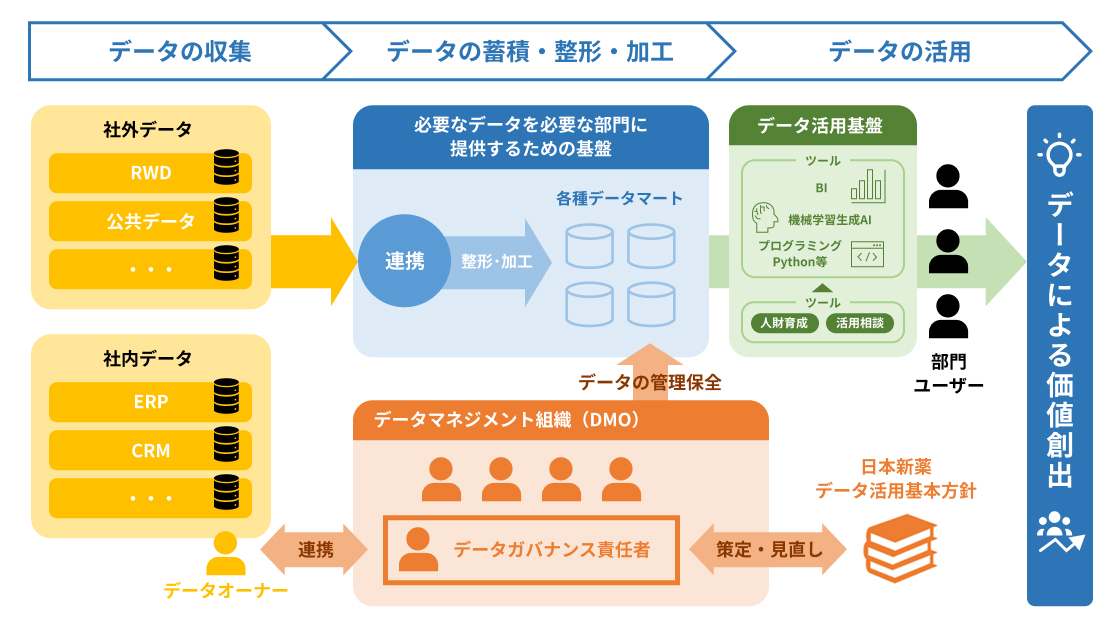

データ利活用による価値創造を推進し、資産としてのデータの価値を最大化するために、必要な情報を必要な部門が迅速に利用できるデータ活用基盤の整備を推進しています。各業務部門における最適なインサイトの抽出やデータに基づく迅速な意思決定を実現するために、データを連携する環境の構築や技術サポートを行うとともに、新たな技術の活用にも注力しています。

また、当社ではデータを経営資産と捉えており、データの価値を最大化するために、「日本新薬データ活用基本方針」を策定しています。全社員がデータの資産価値とデータガバナンスの重要性を認識し、高品質なデータをセキュアに活用していくため、データに携わる役割を明確化し、効果的にデータを活用する風土を醸成していきます。

DX取り組み事例

① 全社情報共有基盤の構築

2020年度より「いつでも、どこでも、だれとでもつながる」をテーマに、全社員が利用できる情報共有基盤の構築を進めてきました。Microsoft 365やTeamsの導入に加え、全社員への業務用iPhoneの配布、固定電話の廃止、クラウド型ファイル共有サービスBoxの導入を実施しました。さらに、社員全員が情報共有基盤を正しく活用できるよう、各種教育や普及活動を継続しています。これらの取り組みにより、社員一人ひとりが生産性を維持しながら、テレワークをはじめとする柔軟な働き方を選択することができ、ウェルビーイングな働き方の実現に寄与しています。

② デジタル技術・AIの民主化および利用促進

当社では、社員一人ひとりが自らの業務課題を解決するために、AIやデジタル技術を積極的に活用できる環境づくりを進めています。

2019年度に導入したRPAは、現在グループ会社を含む幅広い部門で定型業務の自動化に活用されています。2024年度末時点で累計約104,000時間の業務効率化を実現し、日本新薬グループ全体の生産性向上に寄与しています。

2022年度には、業務部門の社員が機械学習やAIを活用して業務課題の解決ができるよう、機械学習の自動化プラットフォームを導入し、DX統括部が主体となり教育や普及を行っています。

2023年度には、チャット型生成AIを導入し、社内Webinarや研修を通じて全社員が生成AIを活用できるよう普及活動に努めています。

今後も最新のデジタル技術、データを社員一人ひとりが有効に活用できる環境の整備を進めていきます。

Column-社外共創によるDX推進の取り組み

当社では、2020年度より毎年10月を「デジタル月間」と定め、全社員が一丸となってDX推進に取り組む組織風土の醸成を目的にデジタルイベントを実施しています。

「DXは競争ではなく共創の精神が大切である」という想いを胸に、当社グループ内にとどまらず、京都地場企業、同業他社、教育機関との連携を強化し、多様なイベントを展開しています。

京都地場企業(異業種)との連携では、「Digital縁日」と題したデジタルイベントを本社で開催し、地場企業を招待しています。2024年度は、「知る」「触れる」「繋がる」をキーワードに、DX活動の紹介やデザイン思考研修、アプリ作成の体験会、DX推進・DX人財育成をテーマとしたグループディスカッションを実施しました。

同業他社との連携では、業界全体のDX動向を理解し、各社の活動内容を知ることでDX推進の重要性を再認識することを目的に、製薬企業5社合同のトークイベントやデータ分析コンペティション、相互の業務課題解決提案研修を開催しました。これらの取り組みを通じて、業界全体のDXレベルの向上や競争優位性を高めるための協調関係の構築に貢献しています。

教育機関との連携では、学生の斬新な視点や柔軟な発想を取り入れることで、社内の課題解決に新たなアプローチをもたらし、社員の気づきやイノベーションの創出につなげています。

今後も共創の精神を大切に、社内外の連携をさらに深化させ、DX推進を効果的に進めていきます。

DX認定

当社ではDX推進にあたり、2022年3月に経済産業省が定める「DX認定」※6を取得し、2024年3月に更新が認められました。さらに、2022年10月には、産業競争力強化法に基づく「事業適応計画(情報技術事業適応)」※7の認定も取得しています。

※6 「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度

※7 企業が自社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、組織的な戦略に基づき、前向きな未来投資を行い、事業変革を実行することで産業競争力の強化を図る取り組みを支援する制度